今日、「テクニカル分析」と呼ばれるものの多くがチャールズ・ダウが初めて考案した理論、ダウ理論に端を発しています。

元々は株価のチャートの分析と使われ6つの理論があります。

ダウ理論はFXにも応用できるため、6つすべてではなくFXに必要な部分だけを解説します。

ダウ理論とは?

ダウ理論の基本理念は6つあります。

ここではFXのトレードに必要な4つを紹介します。

1、チャートはすべてのファンダメンタルズを織り込んでいる

『需要と供給は総じて影響を与える要因となり、人々に知られる可能性があるものはすべて相場に織り込まれている』

というのが、テクニカル理論の基本の前提の1つです。

為替は各国の経済や金利状況、要人の発言、中央銀行の政策、実需の受給、自然災害といった神の仕業(=不可抗力)といった要素まですべてをチャートに織り込んでいます。

したがって極論ですが、値動きをみればすべて事足りるという事です。

つまり未来の値動きを予測するためには、過去のチャートがすべて物語っているとういのがダウ理論の1つです。

2、市場には3種類のトレンドがある

まずはダウがどのようにトレンドを定義していたのか?という事を理解していきます。

ポイント

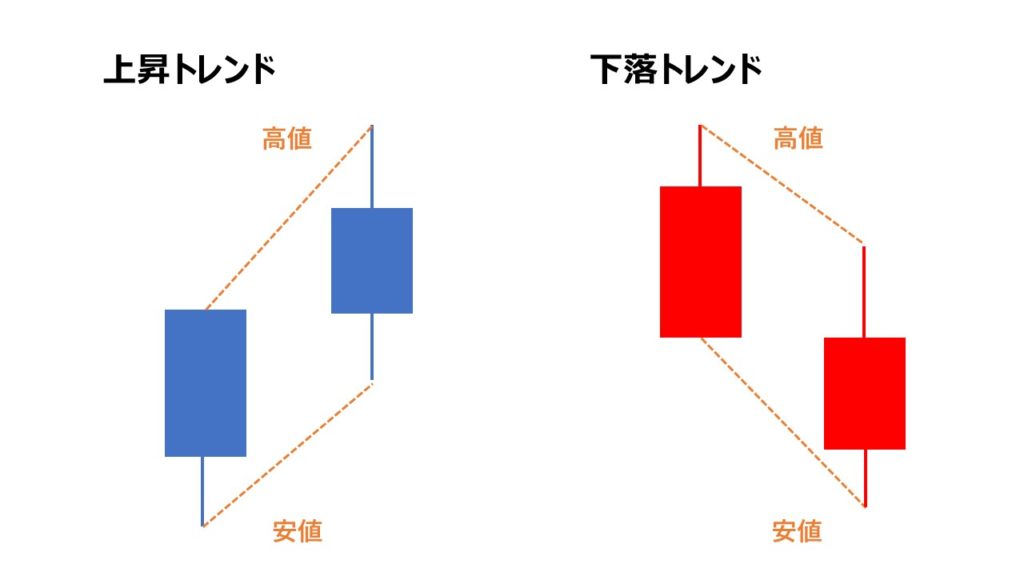

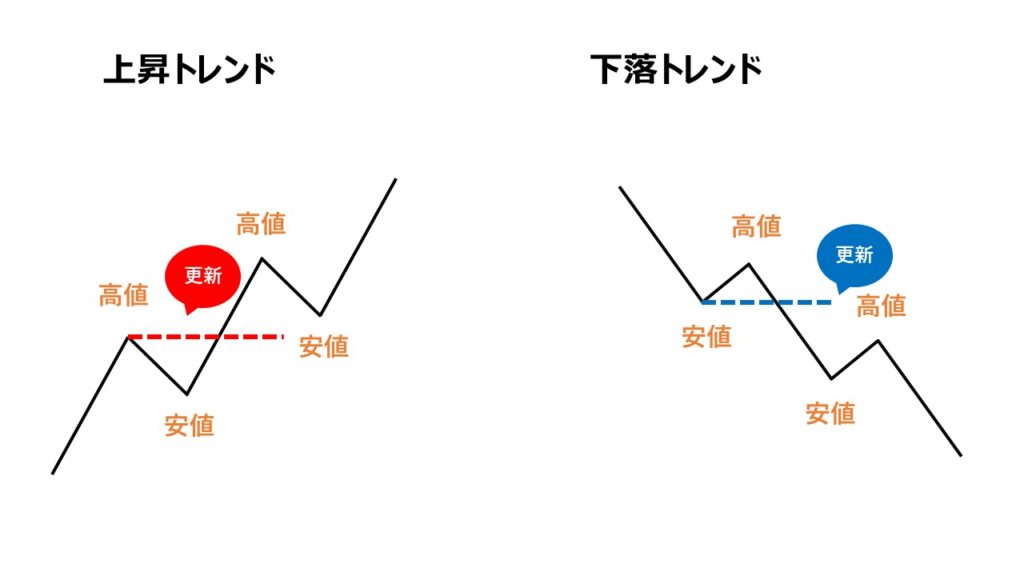

前の上昇で付けた高値よりも今回の上昇で付けた高値の方が上回って引けている。

前の上昇で付けた安値よりも今回の上昇で付けた安値の方が上回って引けている。

つまり以下のようなローソク足を形成します。

チャールズ・ダウは上昇トレンドを高値と安値を切り上げていくパターンと考え、下落トレンドはその逆と定義づけています。

そして、ダウ理論ではこのトレンドは3種類あるとしています。

1、大トレンド(メジャー・プライマリー)

2、中トレンド(インターメディエート)

3、小トレンド(マイナー)

大トレンド → 1年以上、時には数年も続くトレンド

中トレンド → 3週間から約3ヶ月間

小トレンド → 3週間に満たないトレンド

と定義づけられており、一般的に中トレンドは大トレンドの中で起きていて、大トレンドの調整とされています。

中トレンドは1つ前の中トレンドの33%~66%を戻す調整の動きとなっていて、最もよく見られるのが50%の調整となっています。

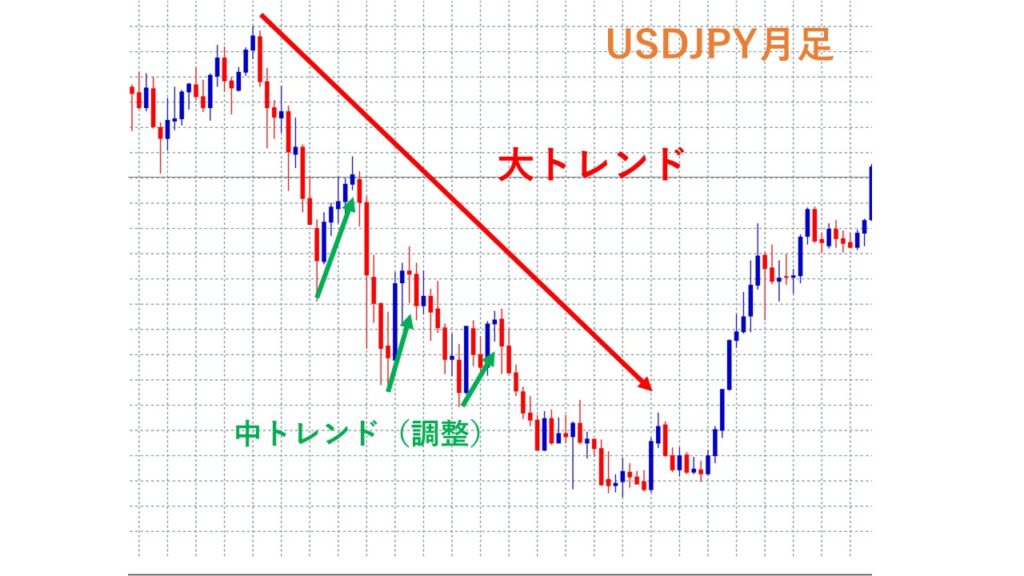

上記はドル円の月足ですが、2007年4月~2011年12月まで大トレンドは下落を形成しています。

中トレンドは下落幅に対して約50%の調整をしています。このように大トレンドの中に調整として起きやすいのが中トレンドです。

ダウ理論を使い、『下落幅のpipsからどこまで戻るか?』のあてをつけて調整幅を取りにいくトレーダーも多数います。

3、メジャートレンドには3つの局面がある。

ダウ理論ではトレンドが3種類あると説明しましたが、このトレンドには通常3つの明確な局面があるとされています。

1、アキュミレーション局面

2、パティシペーション局面

3、ディストリビューションーション局面

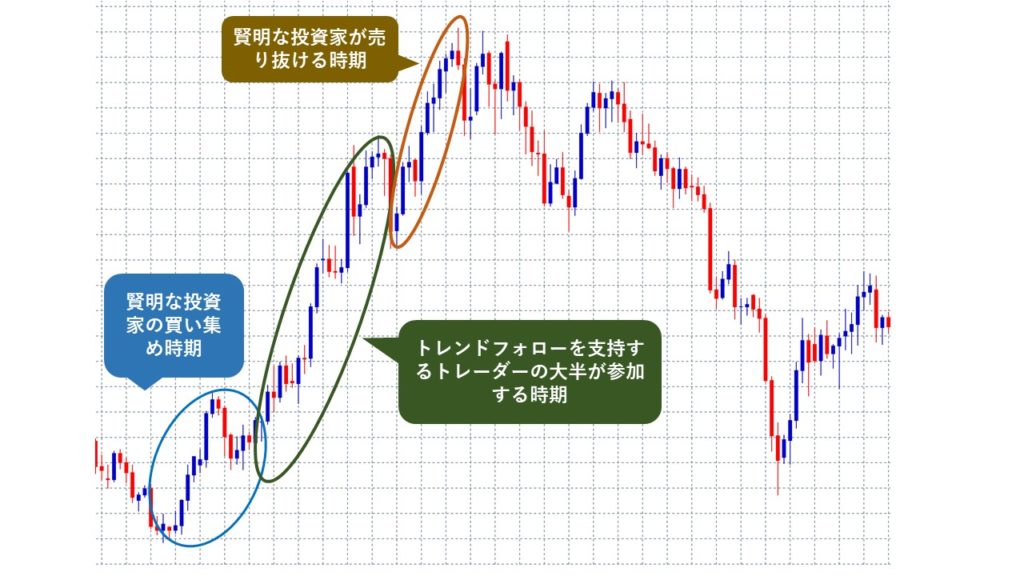

アキミュレーション局面

最も賢明な投資家が情報に基づいて買い集めをしている局面。

上記のように直前が下落トレンドだった場合は、この時点で賢明な投資家は、市場がいわゆる悪材料が出切りすべて織り込んだためトレンドが転換する事を予測して買い集めている。

パティシペーション局面

トレンドフォローを支持するトレーダーの大半が局面。

相場が急騰して経済統計にも改善の兆しが見え始めてくる。

ディストリビューション局面

賢明な投資家が、ほかの誰かが売り始めるよりも前に「売り抜け」始める局面。

経済統計はますます強気になり一般投資家の参加が増え、投機筋の売買出来高が増える。

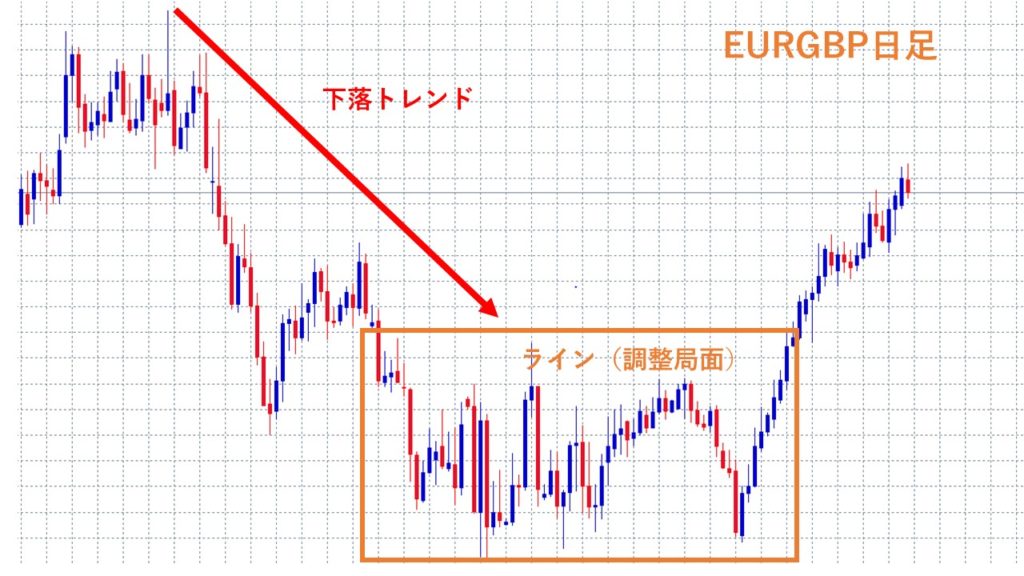

ダウ理論ではいわゆるレンジ相場の事を『ライン』と呼んでいて、賢明な投資家の買い集め時期と売り抜け時期にラインが発生しやすいとしています。

こうした横ばいのレンジ内での動きは相場の調整局面で現れる事が多く、『揉み合い・保ち合い』とも呼ばれます。

4、トレンドは明確な反転シグナルが出るまで効力を持つ

この要素が今日のトレンドフォロー型手法の大原則となっています。

ダウ理論では運動中の物体は外部の力がその向きを変化させるまで持続するという物理法則のように、

一旦発生したトレンドは、明確な反転シグナルが出るまでは調整を繰り返しながら、トレンドを維持していくと考えています。

トレーダーにとって、トレンドの反転シグナルを明確に判断するのは難しい事ですが、

ダウ理論では直近の終値の存在を重視しています。

再びトレンドの復習です。

上昇トレンド → 高値を更新して安値を切り上げる

下落トレンド → 安値を更新した高値を切り下げる

という値動きをします。

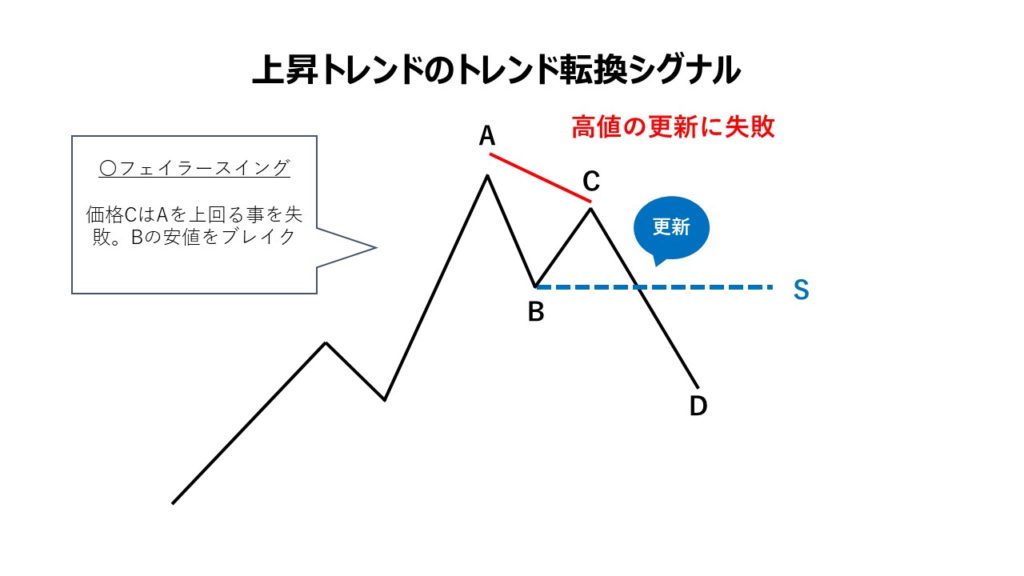

つまり、ダウ理論の1つ、『明確な反転シグナルがあるまでトレンドは継続する。』という理論は上記トレンドの失敗と言えるでしょう。

上記のように切り下がったAとCの2つの高値と、切り下がったBとD2つの安値が出現した時に、トレンドの転換とします。Sは売りシグナル。

2点ずつ切り下がりの反転パターンを『フェイラースイング』と言います。

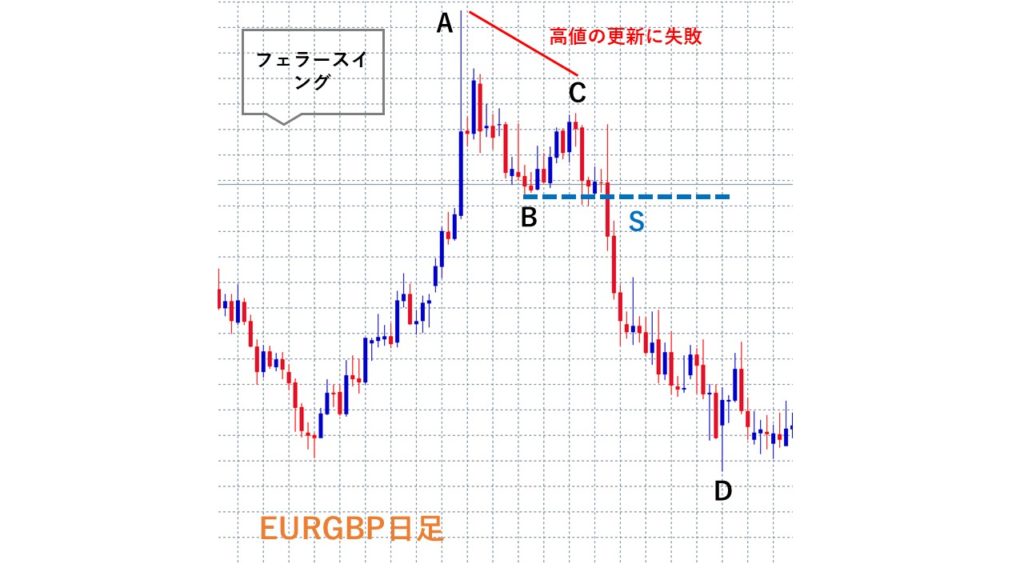

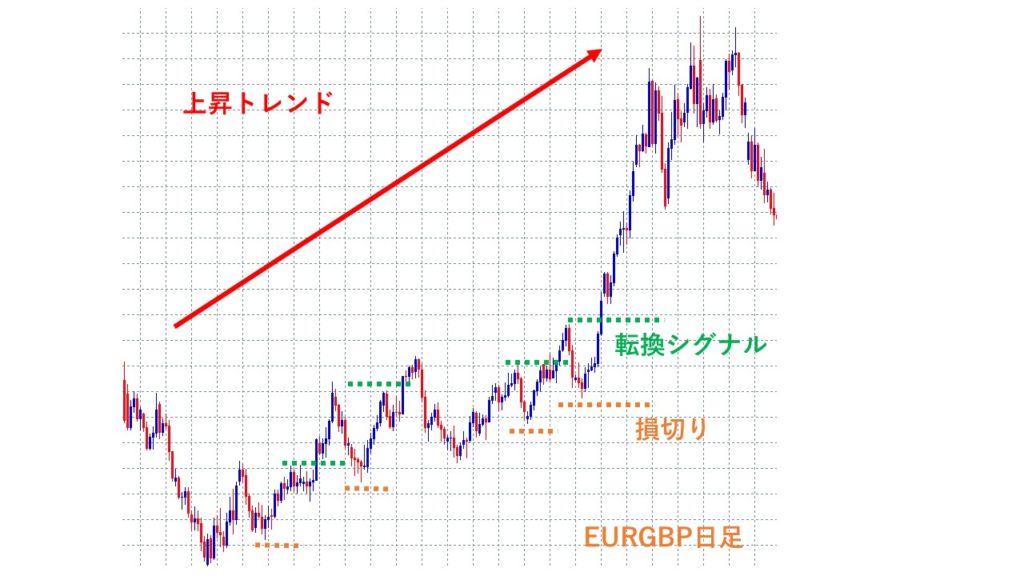

下記チャートは実際のフェイラースイングの例です。

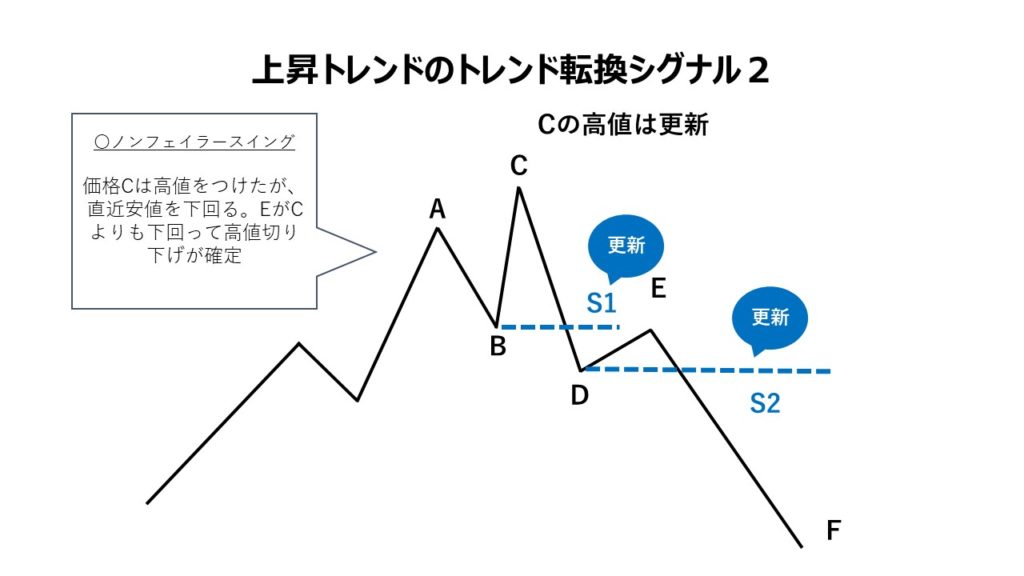

点Cは点Aの高値を更新しました。

その後、直近安値のBの安値を更新したのが点D。ダウ理論の支持者はS1の時点で明確に指示線が破られたとは考えません。

この時点では、B→Dの安値が切り下がりましたが、高値がまだ切り下がっていないからです。

点Eの高値の切り下がり確認して、点Dをブレイクした段階で実際の売りシグナルとなります。

この反転パターンを『ノンフェラースイング』といます。

下記チャートは実際のノンフェラースイングの例です。

以上がダウ理論をFXに応用した場合の項目です。

他にも2つ、『2つの市場平均を確認する』『出来高でトレンドを確認する』という理論がありますが、この2つは主に株価チャートに適用できるものです。

ダウ理論が考案された時に、工業株と鉄道株の2つの市場を見て平均を確認していました。

また出来高にも注目していましが、FXの場合は投機筋だけではなく通貨のため実需筋もあり使いづらいので省略します。

ダウ理論でのブレイクエントリーポイント

上記のダウ理論を学習した上で実際のエントリーポイントと損切りポイントを見ていきましょう。

上昇トレンドにおいて、ダウ理論では安値の切り下がり2点を確認後、前回高値をブレイクしたところでエントリーとなります。

上記チャートの左下に注目してください。

緑色の点線は前回高値のブレイク、転換シグナルを示しています。

もし前回高値を更新できない場合は、下落トレンドの継続を示しています。つまり、前回高値をしっかりと更新した点がエントリーポイントとなります。

損切りは直近安値の少し下にまず置くトレーダーが多いです。

無事に上昇を続けていった場合は拮抗線と支持線が転換しますので、損切をエントリーポイント付近にズラします。

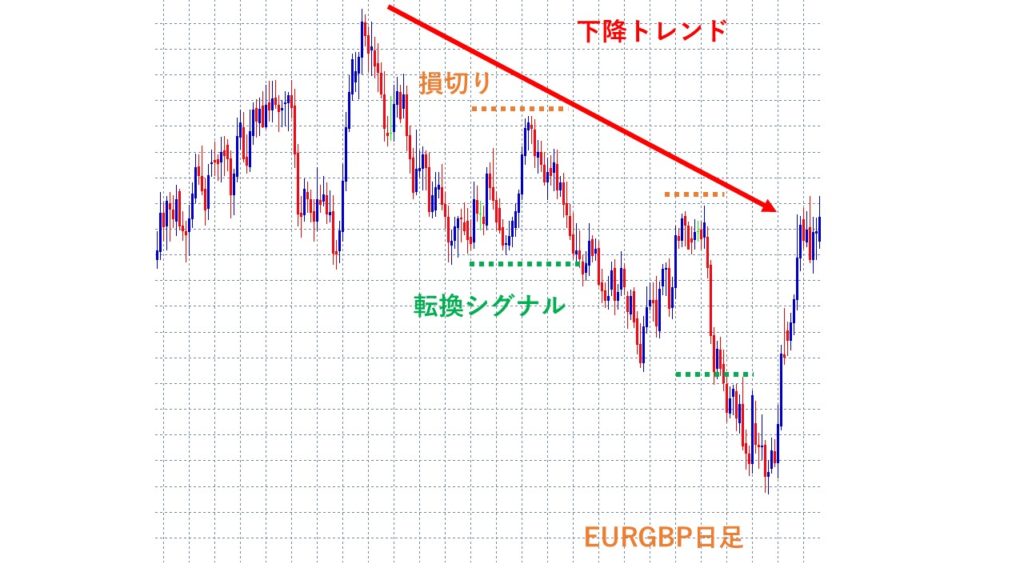

次に下降トレンドの場合です。

直近高値を更新しない事を確認、直近安値をブレイクでエントリーとなります。

ダウ理論では高値の切り下げを2点つけたあとに、安値の切り下げも2点つける必要があるため、上図での「損切り」と書かれたところでショートを入れる事は推奨されていません。

安値を更新せずに再び上昇する可能性があるからです。

直近の安値をしっかり更新したところがエントリーポイントとなります。

抵抗線や支持線を利用した押し目買いや戻り売りもダウ理論でのエントリーポイントとして使われますが、

そちらに関しては別の記事にて解説します。

まとめ

この記事ではダウ理論について解説しました。

ダウ理論は支持線や抵抗線を理解する事でより理解が深まります。

別記事では支持線や抵抗線に関する内容をご紹介します。

支持線と抵抗線に関して詳しく知りたい方は、『支持線と抵抗線(サポートラインとレジスタンスライン)とは?』の記事をご覧ください。